Haushofer, Marlen: ‚Eine Handvoll Leben‘

Stammdaten

Autor*in

Haushofer, Marlen

Vollständiger Titel

Eine Handvoll Leben

Pseudonym

—

Ersterscheinungsjahr

1955

Epoche

Nachkriegsliteratur

Fassung §175

Deutschland: § 175 (1935–1973).

Österreich: § 129Ib (1852–1971).

Der § 129Ib des österreichischen Strafgesetzbuchs diskriminierte im Gegensatz zum § 175 in Deutschland alle Arten von gleichgeschlechtlichen Beziehungen/Sexualkontakten, somit auch zwischen Frauen.

Gattung

Roman

Biografisches

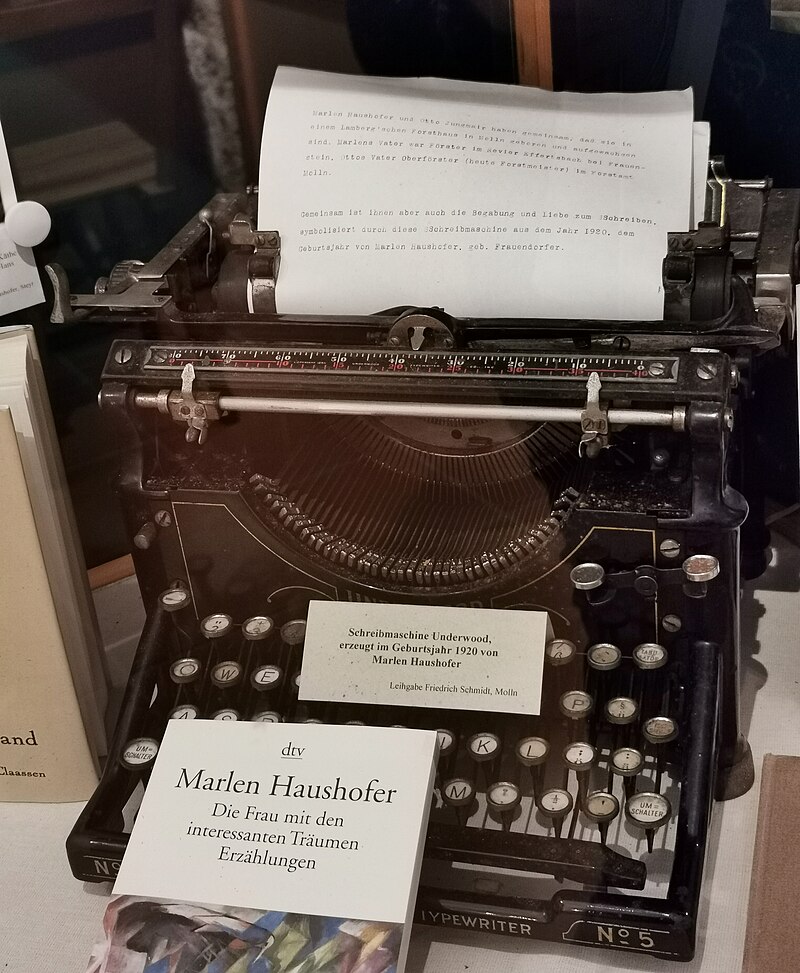

Schreibmaschine von Marlen Haushofer, Exponat im Wilderermuseum Molln. Fotografiert von Elena Ternovaja. CC BY-SA 3.0

Die österreichische Schriftstellerin Marlen Haushofer (geb. Marie Helene Frauendorfer) wurde 1920 in Frauenstein geboren und starb 1970 in Wien. Sie besuchte eine Klosterschule in Linz und studierte von 1940 bis 1945 Germanistik in Wien und Graz. Nach der Novelle Das fünfte Jahr (1952) war Eine Handvoll Leben (1955) ihre erste Romanveröffentlichung. Es folgten u.a. Die Tapetentür (1957), ihr erfolgreichster und später auch verfilmter Roman Die Wand (1963), Die Mansarde (1969) und eine Reihe von Erzählungen und Jugendbüchern. Obgleich Marlen Haushofer bereits zu Lebzeiten einige Literaturpreise erhielt, musste ihr Werk doch mehrmals wiederentdeckt werden, so etwa von Vertreter:innen der Zweiten Frauenbewegung, die die Kritik an patriarchalen Beziehungsformen als zentrales Thema im Werk Haushofers identifizierten. Marlen Haushofer war zweimal mit demselben Mann, dem Zahnarzt Manfred Haushofer, verheiratet und hatte zwei Söhne.

„Endlich erklärte Margot, die sich am besten ausdrücken konnte, es sei ganz einfach ungehörig, mehrere Freundinnen zu haben, sie müsse sich endlich für eine entscheiden, ihr treu bleiben und auch niemals wieder in eine andere Verbindung einbrechen und Unheil anrichten.“

(Haushofer, 2023, S. 89)

Inhalt

Eine Frau mit dem Namen Betty Russell besucht unter dem Vorwand eines Immobilienkaufes ihren Sohn Toni, den sie ebenso wie ihren Ehemann 20 Jahre zuvor fluchtartig verlassen hat. Der Sohn hält sie aufgrund eines vorgetäuschten Unfalls seit zwanzig Jahren für verstorben und erkennt sie nicht. Auch sonst bleibt Betty inkognito. Als sie bei ihrem Besuch im Haus ihres Sohnes übernachtet, stößt sie auf eine Schachtel mit alten Postkarten und Fotografien aus ihrer eigenen Vergangenheit. Diese Erinnerungsstücke dienen ihr als Anlass, eine Nacht lang ihr Leben Revue passieren zu lassen. Die somit angestoßenen etappenhaften Rückblicke auf ihre Biografie bilden die Binnenhandlung, die den größten Teil des Romans ausmacht. Sie beginnen mit neugierigen Streifzügen des vierjährigen „Lieserls“, worauf die Jugend „Elisabeths“ in einer Klosterschule folgt. Die Internatszeit prägen insbesondere die von Verliebtheit und Eifersucht geprägten Freundschaften zu den beiden ungleichen Mädchen Käthe und Margot. Gegen Ende der Schulzeit entwickelt Elisabeth zudem eine halb lust-, halb schmerzvolle Obsession zu ihrer Lehrerin Dr. Elvira. Die jugendliche Lebensphase endet mit dem Suizid der Freundin Margot, für den Elisabeth sich verantwortlich fühlt. Es folgen zwei Verlobungen Elisabeths und die Einrichtung im neuen Leben als Ehefrau und Mutter, das von einer nervenaufreibenden Affäre mit dem gefühlskalten Lenart begleitet wird. Den Schlusspunkt der erzählten Lebenserinnerungen bildet die schlagartige Flucht Elisabeths aus den einengenden familiären Verhältnissen durch einen vorgetäuschten Suizid. Der Verlauf der weiteren zwanzig Jahre ihres Lebens bleibt weitestgehend im Dunkeln. In der Rahmenhandlung verlässt Elisabeth ihren Sohn und andere alte Bekannte (darunter die ehemalige Schulfreundin Käthe, die die Rolle der Stiefmutter Tonis eingenommen hat) schließlich wieder, ohne ihre Identität offenbart zu haben.

Themen

- Kontrast zwischen kindlichen und erwachsenen Wahrnehmungs- und Beziehungsformen: schleichende Entmystifizierung der Welt, innere Resignation und mit zunehmendem Alter Anpassung an patriarchale Beziehungsnormen

- Lesbisch-queere Mädchenfreundschaften

- Coming-of-Age, Entdeckung des eigenen Körpers und nicht-heteronormativen Begehrens

- Existenzielle Einsamkeit, Fremdheit, Gefühl des Unverstandenseins und der Andersartigkeit

- Radikale Ausbrüche aus normativen Lebensentwürfen: der Suizid Margots, die Flucht Elisabeths aus Ehe und Mutterschaft durch vorgetäuschten Unfall/Suizid

- Eifersucht, Konflikte um Exklusivität/‚Treue‘ in Nahbeziehungen

- Widerstreitende Bedürfnisse nach Autonomie vs. Geborgenheit, Angst vor Abhängigkeit und Vereinnahmung

- Beziehungen mit Machtgefällen: Lehrerin-Schülerin, Chef-Angestellte, Mann-Frau

- Depressionen, innere Leere

Komposition

In der Rahmenhandlung besucht die 45-jährige Betty Russell ihren Sohn und erinnert sich nachts anlässlich einzelner Fotos und Postkarten ihrer Vergangenheit. Die Binnenhandlung mit dem Lebensrückblick nimmt etwa vier Fünftel des Romans ein und verläuft etappenweise von der frühen Kindheit bis zum Ausbruch aus Ehe und Mutterschaft. Die nächtliche Erinnerungssituation der Rahmenhandlung wird wiederholt zwischengeschaltet. Die erinnerte Biografie erzählt eine Dreiteilung der Identität der Protagonistin, die durch die sich ablösenden Vornamen „Lieserl“ (junges Mädchen), „Elisabeth“ (Schulmädchen und junge Erwachsene) und „Betty“ (erinnernde Frau der Rahmenhandlung) markiert werden. Zu Beginn und zum Schluss der Rahmenhandlung wird Bettys Sohn Toni intern fokalisiert, ansonsten herrscht in der Rahmen- und Binnenhandlung eine Mitsicht auf die Protagonistin und ihre Gedanken.

Motive

„[…] ‚vielleicht kannst du gar nichts dafür, daß du wie ein Gift auf uns wirkst.‘“ (S. 90)

„Sie war jetzt überzeugt davon, daß sie wirklich ein Gift in sich trug […]“ (S. 90)

„Einmal erregte eine kleine Anemone ihre Aufmerksamkeit; sie kniete nieder und berührte die weiß-grüne Blüte mit den Lippen, aber sie empfand nichts dabei, ja es schien ihr sogar, als entziehe sich die Blume sanft, aber bestimmt der Berührung ihres heißen Mundes.“ (S. 168)

„Aufstehen, hinknien, sich bekreuzigen, wieder aufstehen, es war nicht zu glauben, woran der liebe Gott seine Freude hatte.“ (S. 84)

„Einmal erklärte [Margot] der Freundin, man müsse das Fleisch abtöten, und deshalb habe sie in den Ferien im elterlichen Garten ihre Arme und Beine mit Brennesseln geschlagen. […] Nun legte Margot die durchsichtige Hand auf ihren Arm und lud sie flüsternd dazu ein, es doch auch einmal zu versuchen, es sei ein unbeschreibliches Glück damit verbunden.“ (S. 94f.)

„Margot […] war ganz auf Elisabeth angewiesen, die aber wiederum nicht ununterbrochen in geistiger Hochspannung leben konnte. Von Zeit zu Zeit mußte sie untertauchen in der Banalität der anderen und sich ganz der angenehmen törichten Leere hingeben, die von den gesunden jungen Körpern ausstrahlte.“ (S. 72)

„Dunkelheit umfing sie, irgendwo lag ihr Körper, von dem sie sich gelöst hatte, auf einem fremden Bett unter dem Gewicht eines fremden Mannes, während sie schwerelos und glückselig in einer großen Stille dahinstarb.“ (S. 158)

„Ihr Körper war ein Gegenstand, der gar nichts mit ihr zu tun hatte […]“ (S. 161)

„[…] die ganze Margot, anziehend und abstoßend, geliebt und verabscheut.“ (S. 68)

„[Käthe] begann schluchzend und zitternd um einen Kuß zu betteln. Elisabeth erstarrte. Die heiße, tränennasse Wange an der ihren, der Duft nach dem erregten Mädchenleib, alles zusammen war anziehend und abstoßend zugleich.“ (S. 82)

„Unbekümmert um die Folgen trieben die Körper ihr rätselhaftes Spiel der Anziehung und Abstoßung […]“ (S. 118)

„Ihr Körper roch noch nach Lenart, und das war zugleich abstoßend und erregend.“ (S. 147)

„Sie war mein einziger Partner, dachte Betty, erstaunt über die Erkenntnis. Jene prickelnde Freude am Spiel der Gedanken, das rasche Begreifen, noch ehe die andere den Satz zu Ende gesagt hatte […], nie zuvor hatte es das gegeben, und nie wieder sollte es das geben. […] Sie war nicht mehr allein in der Welt […].“ (S. 72f.)

„Eine unsichtbare Wand hatte sich zwischen sie und alle Dinge geschoben […]“ (S. 168)

„Es gab keinen Vater, Gatten oder Freund, der sie schützen konnte. Sie saß nicht mehr im Schoß der Familie, eingesperrt, aber behütet und geliebt.“ (S. 176)

„In solchen Augenblicken fühlte sie sich versucht, die Hand auf seinen großen, dunklen Mund zu legen, wie man sie auf die Nüstern eines Pferdes legt, um die Fremdheit zu überwinden.“ (S. 132)

„[…] wieder war es nicht Lenart, der ihr gegenübersaß, sondern das große, in seiner Traurigkeit gefangene Tier.“ (S. 140f.)

„Das ganze Jahr verbrachte sie wie ein Mann zwischen zwei Frauen, unter Vorwürfen, Tränen und Szenen, […] in ständiger Spannung und Angst.“ (S. 74f.)

„Endlich erklärte Margot, die sich am besten ausdrücken konnte, es sei ganz einfach ungehörig, mehrere Freundinnen zu haben, sie müsse sich endlich für eine entscheiden, ihr treu bleiben und auch niemals wieder in eine andere Verbindung einbrechen und Unheil anrichten.“ (S. 89)

Ansatzpunkte für die Lektüre

Den Ausgangspunkt einer queeren Lektüre von Marlen Haushofers Eine Handvoll Leben können die queeren Jugendbeziehungen der Protagonistin bilden. Diese entfalten eine komplexe Eigenlogik, die es verdient, nicht bloß als Ausdruck eines „törichten Backfischalters“ (S. 93) oder einer irrealen „Mädchentraumwelt“ (S. 152) abgetan zu werden.

In den Rückblicken der Protagonistin Elisabeth, die sich in der Rahmenerzählung Betty Russel nennt, zeigt sich ein Kontrast zwischen den intensiven Nahbeziehungen ihrer Jugend und den Beziehungen ihres jungen Erwachsenenalters. Besonders auffällig ist, dass die Mädchenfreundschaften ihrer Schulzeit und die Spannung zwischen Elisabeth und ihrer Lehrerin Dr. Elvira von einer deutlich stärkeren emotionale Intensität, einer tieferen seelisch-intellektuellen Verbundenheit und einem als positiver empfundenen Begehren geprägt sind als die späteren ehelichen und außerehelichen (Liebes-)Beziehungen der erwachsenen Elisabeth.

Für die heterosexuellen Beziehungen des Erwachsenenalters sind etwa die Beschreibungen der beiden Verlobungen charakteristisch. Elisabeths Verhältnis zu Günther ist freundschaftlich, „[b]is er sie eines Tages, vor einem präparierten Reiher, fragte, ob sie ihn gern habe. Elisabeth, peinlich berührt von dieser Frage, sagte ja, um ihn nicht zu verletzen, und war von dieser Stunde an verlobt“ (S. 116). Jegliche Form körperlicher Intimität mit ihrem Verlobten erscheint Elisabeth als Tortur: „Zum Abschied küßte Günther sie auf den Mund und sie schloß fest die Lippen und hielt den Atem an“ (S. 117). Nachdem Elisabeth diese erste Verlobung bald auflöst, erweist sich auch die zweite als wenig romantisch: „So verging das Jahr nicht sehr befriedigend, aber auch nicht allzu bedrückend, und als an einem regnerischen Juninachmittag ihr Chef, Anton Pfluger, ihr einen Heiratsantrag machte, sagte sie ja“ (S. 124). Auch die sexuelle Affäre mit Antons Geschäftspartner Lenart bleibt distanziert und unerfüllt: „Die folgenden Zusammenkünfte verschwammen für Betty zu einer einzigen, das oberflächliche Geplauder, der jähe Überfall, Schweigen und wieder Konversation“ (S. 145).

Im krassen Gegensatz zu diesen durch emotionale Distanz, Routine und Machtgefälle geprägten Beziehungen mit Männern stehen die queeren Beziehungen Elisabeths im Klosterinternat. Zu den Mädchen Käthe und Margot fühlt Elisabeth sich aufrichtig hingezogen, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Die geerdete Käthe übt auf Elisabeth eine körperliche und emotionale Anziehung aus (S. 71: „ihr voller weißer Mädchenleib strömte ein Behagen aus, an dem man sich sanft erwärmen konnte“). Mit Margot verbindet Elisabeth dagegen eine intensive intellektuelle Beziehung (S. 72: „Elisabeth konnte sich stundenlang mit ihr unterhalten, ohne Müdigkeit oder Langeweile zu spüren“). Die beiden verfassen gemeinsam Stücke, „erlebten die erregendsten Abenteuer“ (S. 90) und sprechen eine „Sprache, die nur ihnen beiden bekannt“ (S. 73) ist. Im Rückblick auf ihr Leben stellt Betty die Beziehung zu Margot daher sogar über ihre spätere Ehe: „Sie [Margot] war mein einziger Partner, dachte Betty, erstaunt über diese Erkenntnis. Jene […] Verständigung mit Blicken und einem Zucken der Mundwinkel, nie zuvor hatte es das gegeben, und nie wieder sollte es das geben“ (S. 72).

Die Figur Betty der Rahmenhandlung vollzieht somit ein Queer Reading ihrer eigenen Biografie. Madeleine Marti bezeichnet diesen Prozess als „Bewusstwerdung von verdrängten Gefühlen“ (Marti 1991, S. 58). Die im Rückblick aufgewerteten Jugendbeziehungen Elisabeths sind zudem äußerst komplex und in vielfachem Sinne als queer zu bezeichnen. Sie schwanken zwischen Beziehungsanarchismus und quasi-juristischen Untreue-Prozessen (das „Ehrengericht“, S. 88), zwischen sinnlich-sexueller und geistig-asexueller Partnerschaft sowie zwischen seelischer Verschmelzung und selbstbewusstem Beharren auf Autonomie. Der Roman führt vor, dass diese unangepassten und selbstbestimmten Beziehungsformen eine ernstzunehmende Alternative zu der vermeintlich alternativlosen ‚Hetero-Realität‘ darstellen, in welche Elisabeth sich als Erwachsene resigniert hineinbegibt.

Eine Handvoll Leben wird hier zitiert nach der Claassen-Ausgabe von 2023.

Bibliografische Angaben

Erstausgabe

1955 beim Paul-Zsolnay-Verlag in Wien

Neudrucke

[Auswahl]

- 1970 beim Zsolnay-Verlag

- 1984 beim Zsolnay-Verlag

- 1985 bei der Buchgemeinschaft Donauland

- 1985 bei Droemer Knaur

- 1991 beim Deutschen Taschenbuchverlag

- 1997 beim Zsolnay-Verlag

- 2004 beim Deutschen Taschenbuchverlag

- 2023 beim Claassen-Verlag

Kritische Ausgabe

—

Übersetzung

Spanisch: „Un punado de vida“ (2005)

Französisch: „Une poignée de vies“ (2020)

[weitere möglich]

Literaturrecherche

BDSL am 09.09.24, Google Scholar am 09.09.24, diverse weitere Recherchen

- Górny, Justyna: Bilder aus der Schulzeit. Weibliche Adoleszenz bei Marlen Haushofer, Christa Winsloe und Grete von Urbanitzky. In: Marlen Haushofer: Texte und Kontext. Hrsg. v. Andrea Capovilla. Berlin 2022, S. 141–158.

- Marti, Madeleine: Frauenfreundschaft in der Hetero-Realität. Marlen Haushofer: ‚Eine Handvoll Leben‘. In: Dies.: Hinterlegte Botschaften. Die Darstellung lesbischer Frauen in der deutschsprachigen Literatur seit 1945. Stuttgart 1991, S. 52–81.

- Neissl, Julia: Widerständiges Lieben? Zur Darstellung lesbischer Beziehungen in der Literatur. In: Liebe und Widerstand. Ambivalenzen historischer Geschlechterbeziehungen. Hrsg. v. Ingrid Bauer [u.a.]. Wien [u.a.] 2005, S. 194–208.

- Prem, Sonja: „Weiblichkeit pur“. Die Thematisierung der lesbischen Liebe in ausgewählten Prosatexten der deutschsprachigen Literatur nach 1945 [Diplomarbeit Uni Wien]. Wien 1997.

- Puhlfürst, Sabine: Marlen Haushofer: ‚Eine Handvoll Leben‘ (1955). In: Dies.: „Mehr als bloße Schwärmerei“. Die Darstellung von Liebesbeziehungen zwischen Mädchen/jungen Frauen im Spiegel der deutschsprachigen Frauenliteratur des 20. Jahrhunderts. Essen 2002, S. 185–188.

Das Porträt wurde von Paola Rigi-Luperti, studentische Mitarbeiterin der Forschungsstelle Kulturgeschichte der Sexualität, erstellt.